GPT翻訳でAO3を始めました Vol.2

今回は、自分がPixivからAO3に作品公開の場を広げる経緯とともに、体験しながら思ったことなどをまとめていきます。

もし、AO3に興味のある方の参考になれば、幸いです。

AO3を始める前に知りたかったこと

1. AO3とは何か:Pixivとは根本的に違う文化圏

AO3(Archive of Our Own)は、よく「海外版Pixiv」といった説明をされます。イメージとしては近いですが、Pixivと大きく違うのは「小説専門のアーカイブ」という点です。

また、「作品発表の場」「創作SNS」のイメージもPixivと近いですが、AO3の最大の特徴は、「SNSではなく、アーカイブ」という点なのです。

・アーカイブ文化(Archive)が意味すること

SNS(Social Networking Service)とは「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の愛称。つまり、「誰か人とつながり、写真・文章・絵などで自分を表現し、他者とコミュニケーションする」ことが目的の場所。

Pixivは「創作SNS」と名乗っているため、創作(イラスト・漫画・小説)を媒介にしたコミュニケーションが目的の場所なのです。

一方で、AO3(Archive of Our Own)は「私たち自身のアーカイブ」と名乗っており、「アーカイブ」が目的の場所です。

つまり、コミュニケーションのための場所ではありません。

作品の長期保存と閲覧が目的と言えます。

これがAO3の最大の特徴。

主役は「作品」です。コミュニケーションは偶発的に起こり得ますが、それが主要要素ではないのです。

・「いいね文化」ではなく「保存文化」

AO3にも”Kudos(クドス)”という、”いいね(like)”に似たボタンがあります。

これは確かに作品の人気や好感度を評価する数値にはなります。

しかし、AO3では Kudoの数そのものよりも、Bookmark(お気に入り保存)が重視されます。

理由は単純で、Bookmarkは「後で読み返したい」「保存したい」という読者の意志表示だからです。

つまり、Pixivのような“初動の数字”よりも、時間をかけて積み上がる評価が大切にされる文化なのです。

・ランキングが存在しない理由

これはAO3の哲学に直結します。

AO3はランキング機能を意図的に採用していません。

作品を順位づけしない。

人気の大小で作品価値が揺れ動かない。

作者が数字に疲弊しない。

その理念のもとでつくられているため、作品は評価競争から解放され、長期的に読まれる環境が担保されています。

“ファンダム横断型”という特殊性

AO3の読者は、ひとつのジャンルに留まりません。

複数の作品・複数のCPを横断的に読む人が多く、

「有名CPでなければ読まれない」というPixiv的な事情とはまったく異なります。

むしろ、珍しいCPだからこそ見つけてもらえることもあるほどです。

AO3は検索の自由度が高く、タグの機能が非常に発達しているため、読者は“自分が読みたいテーマの作品”に自然と辿り着けるのです。

なぜ日本の創作者がAO3に移動し始めているのか

・Pixivの国別規制・UI変化

2024年から、Pixivでは「特定の国・地域を対象とした制限に伴う、規約新設および改定」を行っています。

まずは、この制限の背景から軽く説明します。

投稿者の私たちも、投稿作品に対して「レーティング」という評価が入るようになりました。投稿ユーザーは気づいている方が多いと思います。

この「レーディング」とは、簡単に解説すると「繊細な方々が嫌な思いをする表現が含まれていないか」と評価です。「レーディングなし」は「問題ない表現」という意味。R18設定は投稿者が自分でできますが、R18設定もまた、未成年の閲覧を防ぎ、未成年を守るための設定です。

この「レーティングの基準」は国や地域ごとに異なります。

日本よりも「レーティングの基準」が厳しい国では、「閲覧者が精神的につらい思いをする表現」「有害な表現」の基準がもっと厳しいということ。そして、そのような表現に対する態度も厳しいことが大いにありうる。

つまり、運営側が、基準の厳しい国に閲覧を許可していること自体が問題になりかねない、と推測が可能です。

Pixivは国際的な創作SNSとして運営されていますが、円滑な運営のためには国内の基準に合わせるほうがよいという側面も想像できます。

これは、同時に、そもそも問題のない表現をしていた投稿者にも、根こそぎ「海外アクセスからの断絶」を生みました。

PixivはGoogle検索との連動性も高く、Google検索からの流入も見込めました。しかし、アクセス自体が制限されていると、Pixiv外からの流入はもう見込めません。

・AO3は英語圏の読者層が圧倒的に広い

Pixivが国内中心の仕様へと変化していく一方で、AO3は英語圏のファンダムを中心に運営されています。

英語は国境の壁を越えやすく、一次作品・二次作品の両方に強い読者層が存在します。

特に、アニメ・漫画・ゲーム由来のファンダムはグローバルに広がっており、日本国内の同人文化とは別軸の巨大さがあります。

たとえジャンル人口が小さくても、母数が大きいため、一定の読者に届く可能性が常にあります。

日本語という“壁”がなくなるだけで、作品の届き方は大きく変わるのだと実感しました。

・作品寿命が長い(数年単位で読まれる)

PixivはSNS性が強いため、「新着から流れていく速度」によって作品寿命が左右されます。

公開から1〜3日で初動が決まり、その後の閲覧は緩やかに止まってしまうことが多い。

一方、AO3では作品寿命が非常に長いです。

公開から何ヶ月、何年後でもBookmarkされることが珍しくありません。

読者が“自分のテーマ検索”から作品にたどり着く構造のため、投稿時期は本質的に重要ではないのです。

これは、書き手にとって大きな救いになります。

「一晩で数字が決まらない」という環境は、創作の精神衛生にとても良いと感じました。

・タグ文化と検索精度の違い

Pixivのタグは、主に“ジャンル名・キャラ名・カップリング名”を示すためのものです。

検索精度も高くはなく、読者が細かいテーマを探すには不向きです。

対してAO3では、タグが“作品の要素を説明するためのメタデータ”として扱われています。

たとえば、

・テーマ(angst / hurt/comfort / domestic)

・雰囲気(soft / melancholic / poetic)

・設定(modern AU / canon divergence / post-war)

・内容の安全性(violence / character death / dubcon など)

といった要素を細かくタグ付けできます。

そのため、読者は「読みたい作品ジャンル」にピンポイントで辿りつくことができます。

作者の知名度やCPの規模に左右されず、“内容の一致度”によって読者と作品がつながるのです。

このタグ文化は、慣れるまでは少し大変ですが、理解するととても楽しい。

むしろ、Pixivよりも作者の自由度が高いと感じました。

以上が、私がAO3を始める前に知っておきたかったことのまとめです。

国内の創作文化から一歩外に出てみると、作品がまったく違う速度で受け取られていくのだと分かります。

SNSでもランキングでもなく、「作品そのものが静かに残り続ける」──その環境は、創作者にとって非常に豊かなものだと思います。

Vol.3以降では、具体的なAO3のアカウント開設の流れなどをご紹介する予定です。

End Notes

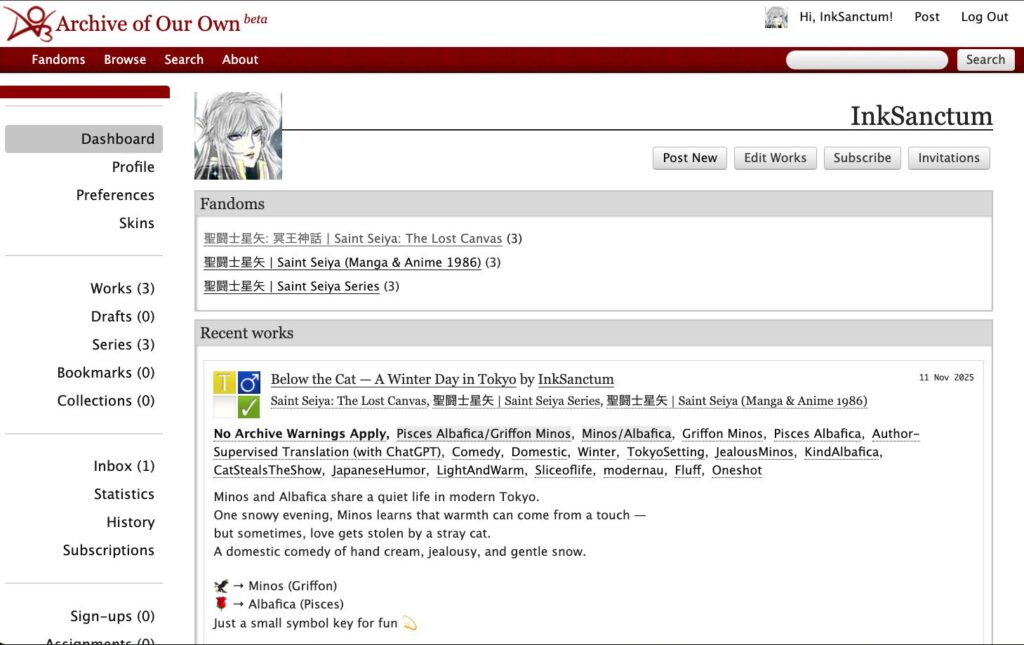

私のAO3のページ

IDは”InkSanctum(インクサンクタム)”。

意味は”インクの聖域”。転じて「(推しを)書いて尊死😭✨」のイメージから。

AO3:📎InkSanctum